7月5日土曜日、1年生7名が参加して木匠塾の下見編、プレ木匠塾を行いました。1年生担任の中田先生夫妻も一緒です。

まずは昨年竣工した京北森林組合倉庫を見学。京都市右京区京北の中心地である周山(この正面に明智光秀の周山城)の道の駅の近くです。

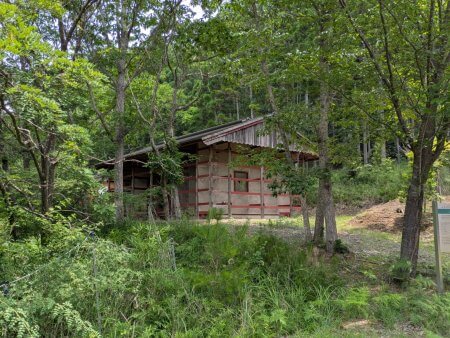

次に周山からちょっと北西の山、京北合併記念の森に入り、管理棟(2009年)と作業棟(2010年)を見に。それぞれ卒業制作作品です。

作業棟の材はほぼすべてこの森から伐り出された木材でつくられています。北山杉の丸太の柱と梁、柱はダブルグリッドに構成されて、貫で結んでいます。この時の学生棟梁が、今、木工実習を指導してくれている多田棟梁です。

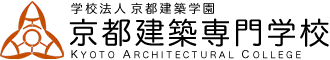

そして池の畔のツリーハウスに。かつて作業棟を建設して、京都市の平成の京町家(2012年)を建て、2013年からツリーハウスプロジェクトを開始、山に親子教室をツリーハウス完成とその移設までの6年間ほど木匠塾で行って来た。10年以上経て、杉丸太のデッキはぼろぼろになって歩けない。2019年に下に下ろしたツリーハウスそのものは屋根があるので大丈夫だが、足元の丸太デッキはやはり腐朽が激しく、気をつけないと踏み抜いてしまう。またいつか根本的に作り替えないとね。この静かな池の風景はとても素晴らしいのだから。

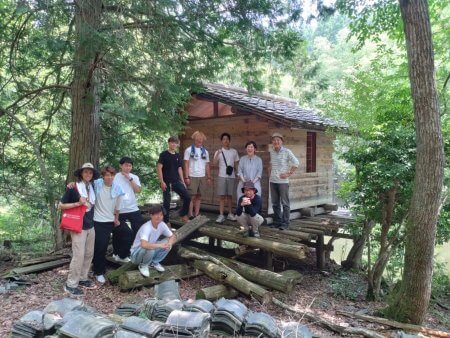

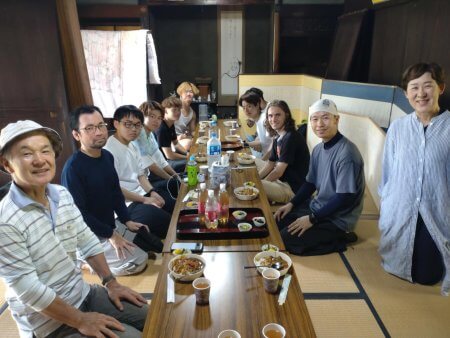

お昼になったので、山国の下町の古民家に。管理をされている鵜養さんとご挨拶。ご飯を炊いて、カレーをみんなでいただきます!

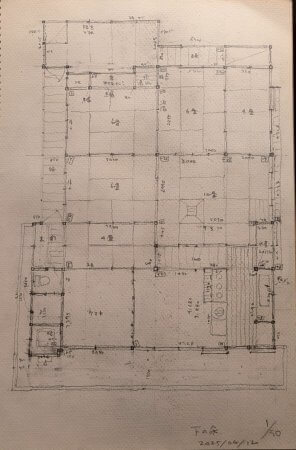

食後、さっそくこの民家の構造について勉強会。大黒柱のある中央の軸組と、その両側にある小屋組みを受ける軸組が大事。図で見るように、東には1.5間、西には2間となっていて、それぞれが合掌材を受けている。ということは、棟は東西から同じ距離に位置するので、大黒柱から西に50cmほどずれた位置に来る。棟木を支える3本のおだち柱は地棟と呼ばれる大きく長い梁の上に立つ。つまり、この家は東西で中心がちょっと西にずれているために、100年もすると、わずかに西に傾いてしまう。実際、そうなっている。木匠塾で床下を総点検して、その原因となっている基礎石の沈下あるいは柱の腐朽ないし蟻害をチェックしよう。

その前に天井の梁の塵掃除をしようね。

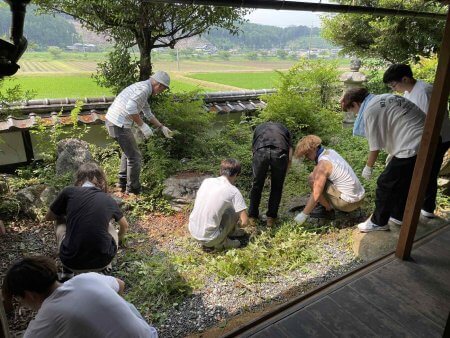

そしてこの日の作業として、みんなで西の庭の掃除をします。1時間ほどできれいになって、隠れていた石組みが見えてきました。もう汗びっしょり!冷たいお茶とプリンやアイスをいただきました。

木匠塾でのメインとなる作業としてガレージの屋根を葺き替える説明を。これなら1年生で十分できるよ。みんなでがんばろう!

最後に、この敷地の南隣にある岩屋の祠にお参り。この山国の地は平安京造営のための木材を出す地として、天皇の御料地であった。おそらくはこの岩屋も古代中世を通じて山の神の遥拝所として崇められたものだろう。みんなで二礼二手のご挨拶。なにとぞよろしくお願いいたします。

(Sano いくつかの写真は中田先生提供です)