2023,4年度2年に渡って学生たちの卒業制作実習として行った京北森林組合資材倉庫の建築について振り返ってみよう。

以下は京都建設タイムズ2025年夏特集号に寄稿記事として書いたものにいくらか手を加えたものである。

京北森林組合資材倉庫の建築について

竣工間近の京北森林組合資材倉庫

京北森林組合から、古くなったS造の車庫を木造の車庫&資材庫に改築したい、学生たちで建てて欲しいと相談があった。これまでも製品倉庫や製材工場などを学生たちと建ててさせてもらってきた。補助金の都合で地元の緑の工務店に請けてもらい、出来るところを学生たちでお手伝いする方針となった。学校の同僚の高橋勝さんに設計をお願いした。

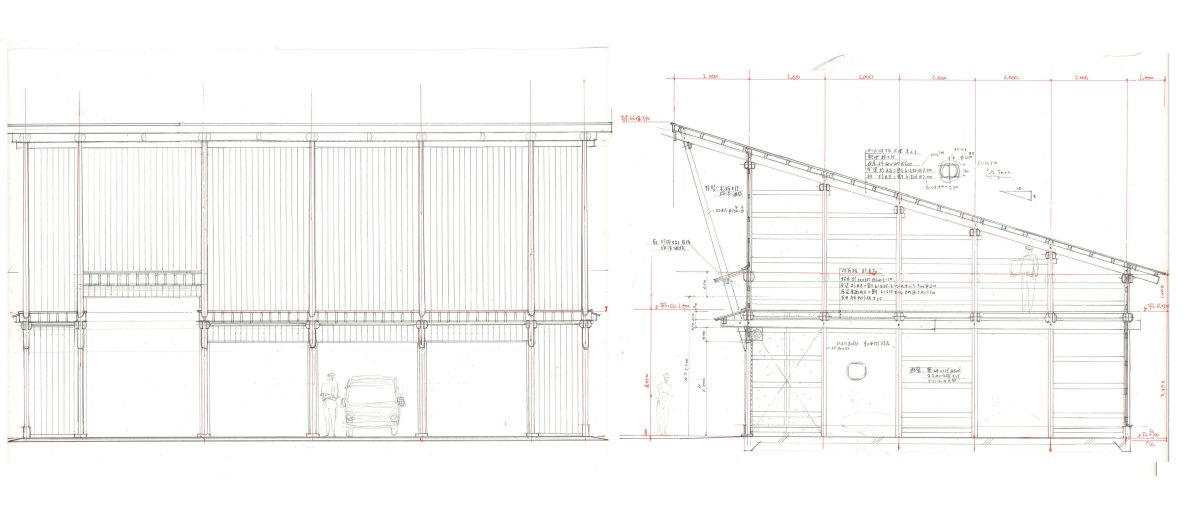

弓削川の堤防を背に、西向きとなる倉庫は、1階を車庫、2階を主に山林管理に用いる道具や資材を収納する。谷に沿って強い風が吹くこと、雪を背後側に落とすということで、東側に流れる片流れ屋根とし、車が駐車できる幅で柱を立てる。柱をすべて通し柱とし、それを厚板の挟み梁で結び、ボルト留めとする単純な構造。これなら数多い柱梁の接合もそれほど手間がかからないだろう。2階屋根を大きく張り出して頬杖で支える。頬杖には北山丸太を使う。このような木組みは自邸(1995年)や同じ頃に間伐丸太を組んだ朽木のアトリエ(1996年)で試みていたものでもある。原案を描いてみた。

朽木の染色家のアトリエ骨組

京北森林組合資材庫(さの原案)

木を組むということには建築のなにか本質的なものがあると常々思っている。素直な構造のもつ安心感、信頼感ということかもしれない。また、柱が林立した空間に、人は森を憶う。山の森や林の中を彷徨い歩くときに得られるあの喜びに似た感覚が、そこに蘇る。

なにか原始的な、自然の中にいるという感覚に浸れる時、人はなんとも言えない落ち着いた心のありようを知る。世界にはコルドヴァのメスキータのように千もの柱を並べた壮大な建築もある。

在庫木材を使う

高橋さんには森林組合の在庫材に合わせて柱と梁の寸法を決めてもらった。製品倉庫にはひのきの4寸角材、杉のヒラ角材がずいぶん残っている。これらを有効に使おう。

森林組合の在庫材を見る高橋さん

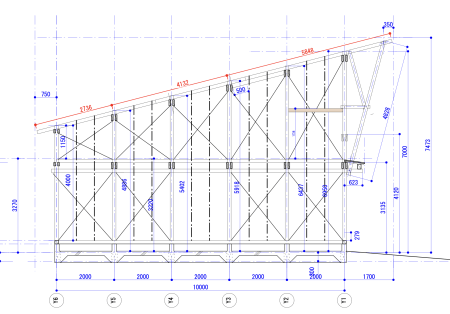

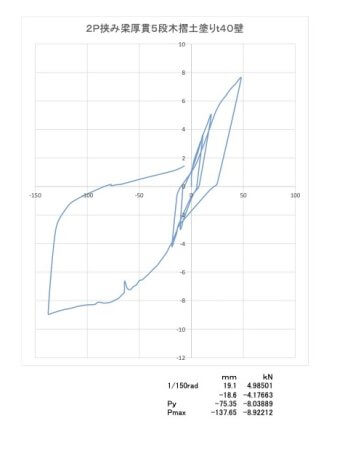

当初は貫を5段ほど通して、それに下地を介して木摺+土塗り壁とする構造を提案。しかし間口15m奥行10m2階建のやや大きな倉庫の外周だけでは耐力要素が不足し、また土壁塗りに時間がかかりすぎる。高橋さんの案により、鋼製ブレース構造とすることにした。

高橋勝さんによる実施図面から軸組図

その年の実験実習で、写真のような厚貫5段に縦桟を打ち、木摺土壁を厚さ40mmの片面塗りとした2Pモデルの耐力実験を行った。結果はグラフにあるように、初期変形時で4.5kNの耐力を見た。部分的に筋交やブレースを組めば、いけないこともなかったかもしれない。

耐力壁の製作と実験データ

11月 材の刻みと組付け

学生を柱刻みと梁刻みの2つのチームに分けて連日放課後の作業は2ヶ月ほどで終了、年明けて材を京北の現場に運び、7つの梁間 軸組を平場で組み付ける作業に入った。雪の降る中、材に積もる雪を掃きながらの辛い作業となった。学生たちがよくやってくれたものだ。

柱と挟み梁をボルトで結ぶだけではない。ブレース受け金物を3本ずつのボルトで飼い木を挟んで留め、また梁も長いボルトで継ぐ。金物の取り付けに予想外の手間がかかった。

柱の刻みを行う学生君 雪の中での組み付け作業

ブレース受け金物を取り付ける学生たち

1月27日建て方

レッカーで軸組を吊り上げ、南から順番に建てる。柱を結ぶ梁間方向材の継ぎ手を飼い木ごと通すボルト一本で留めているだけなので、面外の剛性が低く、ために吊り起こす際にかかる面外の力に耐えられるかどうか。みんなで力を合わせて建て起こしを支えた。ぎりぎりだった。手間はかかるが、添木を用いて吊り起こすべきだったかもしれない。

地組した軸組を起こす

吊り上げた軸の柱をベタ基礎にあらかじめ打ち込んでおいた鋼棒に差し込んで立てる。1本の柱に1人付けることで上手く行った。

建てた軸は桁行き挟み梁の片側をボルト留めしてつなぎ、仮筋交で安定させていく。次々と北山丸太の頬杖を前にした軸組が立っていく姿は感動的だ。作業している全員、自ずと力が入る。この日の終わりに撮った写真から、達成感いっぱいの誇らしげな姿を見て欲しい。

この日はあと1軸を残しておしまい

2月8日、上棟祭

建て方から1週間ほどでとりあえず全体の桁行の床梁を結び、上棟式を迎えた。

関係者一同が見上げる中、「千歳棟!、万歳棟!、永永棟!」学生リーダーの掛け声に応じて、上に登っている学生たちが掛け矢を振るう。無事、上棟式が終了した。

学生棟梁M君の掛け声に合わせて桁を打つ

3月 2階床根太と垂木打ち

地面で組めた梁間方向の軸組とは違い、桁行方向の繋ぎ梁組は足場のない空中での作業となり、難儀した。小屋組がない構造なので、まず足場となる2階床を張りたかったのだが、仕上げとなる床板を雨に曝せない。先に屋根を張ることになった。垂木を仕込むのに、2階根太の上に足場板や合板を置いて脚立を立てるので、やや不安定だ。片流れの低い側はいいのだが、高い方はたいへん。脚立を押さえる者、脚立に乗って作業する者、材を上に渡す者との3人1組の体勢で作業を進める。若者たちには声を掛けながら慎重に作業してもらった。

ここまでで2年生たちの作業はおしまい。みんなそれぞれの就職先に向かって行った。お疲れ様。ここからは次の学年の1年生たちに引き継がれる。垂木がかかれば、低い方か

屋根の野地板を打ちながらルーフィングを敷く学生たち

ら杉の厚板をビス止めしていくので、とくに難しいことではない。本実を歪まないように留めることだけ注意してもらい、ほぼ計画通りに作業を進めることができた。

次に2階床板。たくさんの柱が立つ間に本実板をきれいに打つのがなかなかに厄介。柱はいわゆる首切りをせず、丁寧に寸法をとって板を隙間なしではめて行くので、時間がかかる。腕の良い子たちが春休み中も休まず作業してくれたので何とか出来上がった。

4月 板庇

まず床梁を持ち出した先に出桁を取り付ける。継ぎ手に簡略の金輪継を器用な二人にやってもらった。

出桁の継ぎ手をちょっと頑張ってもらった

次に杉板を張ってもらうのだが、北山丸太の頬杖を丸く抜かなくてはいけない。丸太の中心に板の割り付けが来るように板幅を調整し、癖を取りながら慎重に進めてもらった。この工事でもっとも高度な技を要する仕事だ。宮大工、数寄屋大工志望の学生君に受け持ってもらった。板の合わせ目に打つ目板の下にはコーキングを施している。

軒板を仕込む学生S君

5月 壁下地と外壁板張り

工場を包む外壁は杉板の縦張り。柱の間に間柱を立て、一寸角の下地をおよそ2尺間隔に打つ。地味だが大切な仕事を5人の学生君に2ヶ月ほどやってもらった。お疲れ様。

正面壁下地を打つ学生たち

そして外壁張り。これも簡単なようで、癖で反ったり曲がったりした板を矯正しながらの作業はなかなか面倒だ。ところどころ外に突き出した梁の先端を水切り板でカバーしているので、その癖を取りながらの作業となるので、とても厄介。だが、張れば見栄えがする。学生たちの意欲も作業につれて増したようだ。その後に打った目板が単調な外壁にいい感じの肌合いを付けてくれた。

南面の外壁となる縦板張り作業

縦板の継ぎ目に目板を打つ

7月 内壁の木摺打ちと土壁塗り

1階のほとんどが車庫になるので、内装制限がかかり、天井は木毛セメント板、壁は土壁を塗る。木毛板は工務店に頼み、学生たちは壁下地の木摺をタッカー打ちする。エアータッカー打ち作業は学生たちには思いのほか楽しかったようだ。

タッカーで木摺を打つ

木摺が打てたところで、土塗り。学生に限らず、みんな土壁塗りは喜んでやってくれる。1年生たちにも参加してもらった。

土壁を塗る学生たち

8月 階段

階段の製作も学生たちの希望するところ。ほぞと鼻栓で側板を固定するもっとも簡易なつくりだが、側板を決まったところに噛み合わせてきちんと収めるのはなかなかに難しく、この墨付けだけは私が行った。

側桁に溝を掘る学生のS君

ようやく出来上がった重い階段を梁に取り付けた滑車とロープで吊り上げる。4人がかりでなんとか納められた。やれやれ。

階段と手摺が出来た

8月 窓ルーバー

5箇所ある窓の外側に木製ルーバーを拵える。ちょうど残った外壁板で製作。角度をきちんと墨付けしてノミで加工する。大工らしい仕事をあまりやれていなかった学生U君にもやってもらった。時間はかかったが、なんとか出来上がってほっとする。

しばし足場ばらしを見守るS君

夏も終わりに差し掛かり、ようやく足場を解体。ずっと中心的に作業をしてくれたS君が解体に連れて姿を現す倉庫をじっと見つめていた。自分ががんばって形にしてきた建築を初めて目にするこの時、誰もが深い感動を味わう。これから先、どれほどこの瞬間に立ち会えるだろう。

9月 竣工

こうしてほぼ1年間にわたる学生たちの作業も夏とともに終了。学生たちの作業を辛抱強く見守ってくれたお施主さん、東棟梁、設計監理の高橋さんに心からの感謝を申し上げる。

バイパスが出来てあまり人通りがなくなってしまったかつての町の中心部に出来上がった倉庫は、前の駐車場広場とともに何かマルシェ会場のような賑わいの場にふさわしい雰囲気をもたらしてくれているように思う。林業と材木の町のあらたな中心として活用してもらえれば、製作者としてこれ以上の喜びはない。

設計してくれた高橋勝先生は、この倉庫をいくつかのコンクールに応募、それぞれの審査で好評を得て、賞もいただいた。すべては高橋先生のご尽力の賜物である。が、なによりも献身的にやってくれた学生たちみんなに力いっぱいの拍手を送ろう。

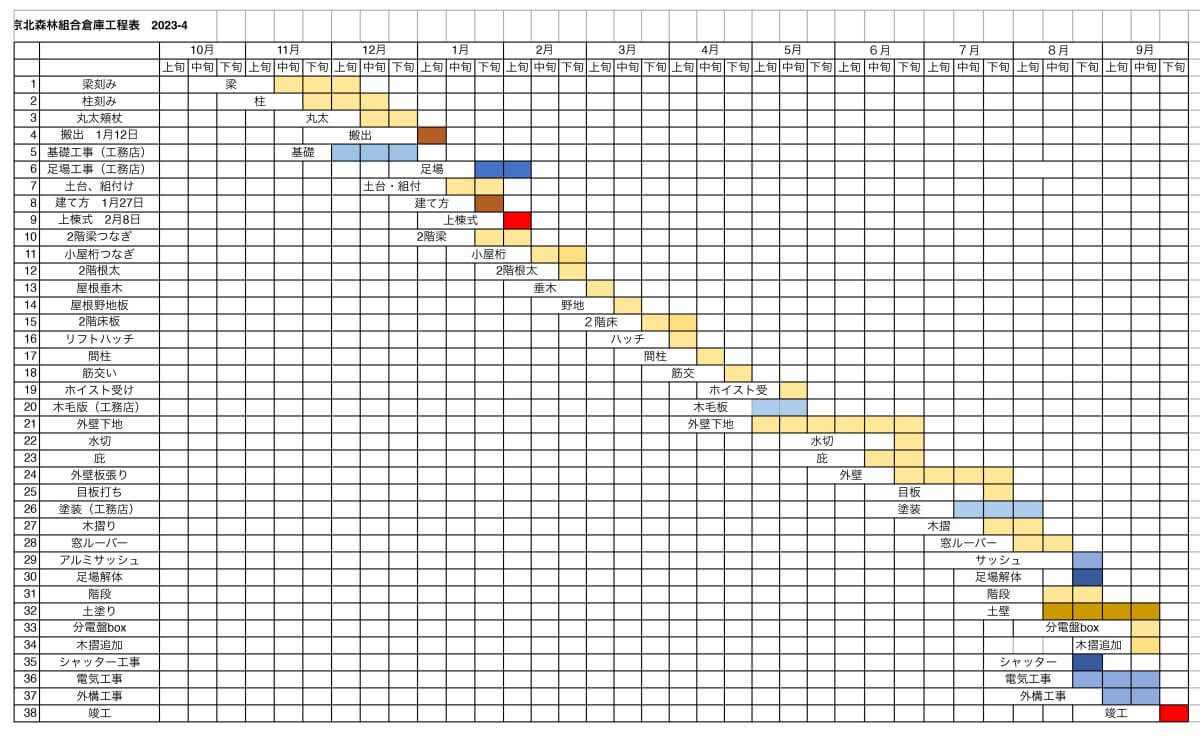

全工程表

(文と写真 さのはるひと)

施主:京北森林組合(組合長 三間恭二)

設計:高橋勝建築設計事務所(高橋勝)

施工:東工務店(東昇平)

協力:京都建築専門学校建築科2年木工チーム